Dans quel monde voulons-nous vivre ?

Par Monique Jeanmart

Les feux se sont éteints sur des jeux olympiques qui nous en ont mis plein la vue - en nous rappelant combien le travail, l'effort et la persévérance sont payants ! Mais pendant que les États-Unis, le Canada - et les autres pays - étalent leurs athlètes et leurs médailles, pendant que les commentateurs ravivent la fièvre nationaliste, les laissés pour compte de nos sociétés néolibérales restent dans l'ombre. Et ils sont nombreux hélas !

Aux États-Unis, le bureau du recensement indique que 47 millions d'Américains vivent sous le seuil de pauvreté et ne survivraient pas sans l'aide alimentaire de l'État. C'est un client sur cinq chez Walmart qui paye avec des bons alimentaires. Comble de l'ironie, bon nombre d'employés de Walmart eux-mêmes doivent avoir recours à ce filet social. Pire encore, une recherche réalisée par le parti démocrate du Wisconsin révélait qu'une ligne téléphonique de support de Walmart conseillait aux employés de faire appel à l'aide de l'État quand ils ne parvenaient pas à vivre avec leur salaire.

En Europe, presque une personne sur quatre en âge de travailler - 18-64 ans - fait partie de la population à risque de pauvreté et 28 millions n'arrivent pas à répondre aux besoins de premières nécessités. Le Canada n'échappe pas à cette réalité : en 2012, selon Statistique Canada, presque 1 personne sur 10 vivait dans la pauvreté et 1 million de personnes étaient confrontées à l'insécurité alimentaire.

Phénomène nouveau, - le cas de Walmart le confirme - le travail ne permet plus de sortir de la pauvreté. Un rapport du commissaire européen à l'emploi conclut que ni la crise, ni les politiques d'austérité, ni le manque d'emplois ne sont les seuls responsables : la pauvreté résulte surtout de la dégradation des conditions de travail et de l'augmentation de la précarité des emplois.

Une autre réalité s'impose : la croissance enregistrée ces 30 dernières années ne s'est jamais répercutée sur les salaires des travailleurs. Déclarer la guerre à la pauvreté ne suffit pas si on ne change pas un système où 95 % de la richesse et des profits est accaparé par le 1 % le plus riche, où l'écart de rémunération entre le chef de direction et l'employé s'établit dans un rapport de 273 à 1 aux États-Unis et de 177 au Canada. Écart qui était de 20 en 1965 et de 105 en 1998.

Alors qu'il y a 50 ans, Lyndon B. Johnson déclarait la « guerre à la pauvreté », ce nouveau contexte amenait Barak Obama, dans son dernier discours à la nation, à déclarer « la guerre aux inégalités ». Au Canada, en 2000, la Chambre des communes, puis l'Assemblée nationale en 2002 votaient à l'unanimité une loi contre la pauvreté. Lois qui sont restées lettre morte parce que la condition incontournable pour vaincre la pauvreté et combattre les inégalités est une meilleure redistribution de la richesse par le mécanisme de la fiscalité. Et, même si le FMI s'inquiète désormais du fossé grandissant entre riches et pauvres - et des politiques qui le génèrent - et préconise un changement de cap, nos gouvernements n'ont pas encore « voulu » comprendre que le renforcement de l'assiette fiscale par la réduction des exemptions et échappatoires, et surtout l'élimination des paradis fiscaux, constituent une voie importante vers une société plus juste.

Croissance des inégalités de revenus : le Québec ne fait pas exception

Par Julia Posca

Le thème des inégalités de revenus est au cœur du débat public depuis l'éclatement en 2007-2008 d'une crise financière dont l'économie mondiale peine toujours à se remettre. Alors que le phénomène de la pauvreté était au centre des préoccupations dans les années 1980 et 1990, on parle maintenant d'un retour de l'inégalité, caractérisé par la stagnation des revenus de la majorité des salariés combinés avec l'explosion des revenus des plus fortunés.

La tendance que l'on observe remonte toutefois aux années 1970. En 1980 au Canada, le 1 % le plus fortuné détenait environ 8 % de l'ensemble des revenus gagnés au Canada (1). En 2010, cette proportion avait grimpé à 12 %. Autrement dit, 1 % des contribuables touchaient des revenus équivalant à 12 fois leur poids dans la population. Quant aux hauts dirigeants, le Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) a calculé qu'en 2012, le salaire des 100 PDG canadiens les mieux payés était 171 fois plus élevé que le salaire moyen (7 960 300 $ vs 46 634 $), alors que ce rapport était de 105 pour 1 en 1998 (2).

Le Québec, une société distincte ?

Le Québec fait-il bande à part en matière de répartition de la richesse ? On entend fréquemment dire que notre province manque de riches, ce qui, d'après certains, expliquerait en partie notre piètre bilan économique en comparaison avec les autres provinces canadiennes. Lorsqu'on prend la peine d'étudier l'évolution des revenus au Québec depuis les années 1980, on constate pourtant que nos riches concitoyens ne se portent pas aussi mal que certains se plaisent à le croire. Le 1 % le plus fortuné était composé en 2010 de 63 000 individus ayant un revenu avant impôt supérieur à 178 000 $, pour une moyenne après impôt de 256 700 $ (3). Bien que leurs revenus soient en moyenne moins élevés que ceux du 1 % canadien, et bien que leur part de richesse soit aussi plus modeste que la moyenne canadienne, il n'en demeure pas moins que les revenus des riches québécois suivent la même tendance qu'ailleurs au Canada ou dans les pays anglo-saxons. Ainsi, alors que le revenu des contribuables qui forment le premier 99 % de la distribution des revenus n'a augmenté que de 12 % entre 1982 et 2010, ceux du 1 % ont connu une croissance de 86 % au cours de la même période. Et ce en tenant compte de l'inflation et après le passage de l'impôt !

Plus on monte dans l'échelle des revenus, plus l'augmentation des revenus est forte à travers le temps. De 1993 à 2010, les revenus du 1 % ont crû de 29 %, ceux du 0,1 % de 42 % et ceux du 0,01 % de 68 %. Ces résultats laissent entendre que la montée des inégalités est en partie provoquée par une dynamique propre à la rémunération des personnes les plus fortunées. D'ailleurs, contrairement au 99 % inférieur de la distribution, qui tire environ 65 % de ses revenus d'un salaire, le centile supérieur touche seulement 45 % de ses revenus en salaires. Autrement dit, les Québécois les plus fortunés peuvent compter sur des sources de revenus, dont entre autres les gains en capital, qui sont tout simplement inaccessibles pour la majorité des travailleurs.

En outre, la part des revenus qui restent entre les mains du 1 % après impôt est passée de 5,2 % en 1982 à 8,3 % en 2010. N'eût été la fiscalité progressive en vigueur ici, ses 63 000 contribuables les plus fortunés auraient accumulé autant de revenus que les 3,1 millions de personnes qui composent la moitié des contribuables les plus pauvres. La progressivité de l'impôt permet alors de ralentir l'augmentation des inégalités, mais elle ne parvient pas à contrecarrer entièrement cette tendance, puisque les revenus des plus riches ont continué à augmenter plus vite que ceux d'une majorité de la population. En plus, la part d'impôt payé par les membres du 1 % en fonction de leur revenu a chuté entre 1982 et 2010, passant de 35,7 % à 30,5 %.

À l'origine des inégalités de revenus : des rapports sociaux asymétriques

L'inégalité est vue par plusieurs comme la conséquence certes fâcheuse, mais inévitable d'un système qui vise à accroître et à intensifier l'activité économique pour créer davantage de richesse. Autrement dit, que certains s'en accaparent davantage ne serait que la récompense de l'effort qu'ils et elles ont consenti pour faire croître l'ensemble de l'économie (soi-disant au bénéfice de tous). L'important, disent les tenants de cette approche, c'est que tous aient une chance égale de gravir les échelons et de s'enrichir. Que certains décident de travailler moins fort et de gagner moins relève aussi, dans cette perspective, d'un choix individuel.

Pourtant, on doit conclure au moins deux choses des données sur l'évolution des revenus au Québec. D'une part, tout porte à croire que l'accroissement de la richesse de ceux qui sont au sommet de la pyramide des revenus s'explique par un mode d'appropriation de la richesse sociale qui est différent de celui du salarié moyen. Ces résultats (comme ceux d'ailleurs du CCPA sur la rémunération des hauts dirigeants) pointent vers l'existence d'une inégalité structurelle, c'est-à-dire que certains types de revenus qui ne sont accessibles qu'à une classe de salariés semblent expliquer l'écart grandissant entre les revenus de ces derniers et les revenus du salarié « moyen ». Contrairement à ce que laisse entendre le discours dominant sur l'inégalité, ce n'est pas le talent qui explique la fortune, mais bien un mode de captation de la richesse qui diffère de la seule stratégie qui s'offre aux salariés « ordinaires » soit, pour reprendre un concept au cœur de la théorie marxienne du capitalisme : vendre sa force de travail à un employeur.

D'autre part, on remarque que l'État par son action confirme la légitimité de ses modes d'appropriation de la richesse - ou de dépossession de la richesse collective, si l'on se place de l'autre côté de ce rapport social. En effet, bien qu'il corrige en partie ce qu'on pourrait appeler les « effets du marché » par l'application d'une politique fiscale redistributive, l'État (et il faudrait dire la société tout entière) est pourtant de moins en moins exigeant envers les individus les plus privilégiés. En fait, on peut même dire que la transformation du mode d'intervention de l'État, que l'on range sous le vocable de néolibéralisme, favorise précisément ces mécanismes d'appropriation privée de la richesse, à la fois en diminuant la pression fiscale sur les contribuables les plus fortunés et en mettant en place des niches fiscales et autres outils permettant de mettre à l'abri de l'impôt certains types de revenus.

Au-delà de la critique des inégalités

On peut conclure de ce court exposé que derrière ce qu'on appelle communément la croissance des inégalités se profile en fait des rapports entre classes sociales au sens où l'entendait Marx alors qu'il analysait le capitalisme manufacturier. Mais puisque le capitalisme s'est transformé, les rapports de classes ont aussi pris une forme nouvelle qu'il convient de définir. Voilà un chantier pour les sciences sociales et la théorie critique en général.

Ceci dit, on peut aussi conclure du portrait qui a été tracé que seuls des mécanismes de nature politique seront en mesure de freiner la croissance des inégalités en redistribuant la richesse. Mais plutôt que de se contenter de penser à mieux encadrer (ou encastrer, selon l'expression de Karl Polanyi) les mécanismes du marché, n'est-il pas aussi temps de songer à développer et à instituer de nouveaux modes d'appropriation de la richesse ? Voilà en revanche un chantier qui appartient aux mouvements sociaux et au registre de l'action politique.

Notes

1 : Veall, Michael R., « Top income shares in Canada : recent trends and policy implications », Canadian Journal of Economics, vol. 45, no 4, novembre 2012, p. 1249.![]()

2 : Mackenzie, Hugh, « All in a Day's Work? CEO Pay in Canada », Centre canadien de politiques alternatives, janvier 2014, p. 4.![]()

3 : Les données présentées ici sont tirées d'une étude que j'ai réalisée avec Simon Tremblay-Pepin : « Les inégalités : le 1 % au Québec », Institut de recherche et d'informations socio-économiques, octobre 2013, 10 pages.![]()

JULIA POSCA, CHERCHEUSE A L'INSTITUT DE RECHERCHE ET D'INFORMATIONS SOCIOECONOMIQUES (IRIS),

DÉTIENT UNE MAITRISE EN SOCIOLOGIE DE L'UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL.

![]()

Marx : la crise est une crise de la marchandisation du monde

Par Jean-Marie Harribey

La crise majeure que traverse le capitalisme aujourd'hui mondialisé nous donne l'occasion de procéder à une vérification in situ de la pertinence de l'analyse de Marx, car cette crise est un véritable cas d'école. Mais, au-delà des aspects économiques et financiers du capitalisme, le Marx critique de l'aliénation se révèle d'une grande actualité au fur et à mesure que la marchandisation est poussée jusqu'à envahir toutes les sphères de la vie et jusqu'à risquer de compromettre les conditions de la vie elle-même sur la planète Terre.

1. Lire et relire Marx pour comprendre la crise capitaliste

La baisse tendancielle du taux de profit et la paupérisation du prolétariat sont, parmi tant d'autres, les deux ponts aux ânes les plus couramment objectés à la théorie économique de Marx. Pourtant, d'une crise à l'autre, celle des années 1970 et celle de 2007-2008, ces deux faits sont avérés.

Vingt-cinq ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'accumulation et la croissance économique en Europe, au Japon et aux États-Unis se sont ralenties parce que le progrès technique nécessitait, de la part des entreprises capitalistes qui voulaient se hisser au niveau mondial, des investissements dont la progression dépassait celle de la productivité du travail. Aussi, dès le milieu des années 1960, le taux de profit a amorcé une descente aux enfers, confirmant parfaitement l'analyse du Livre III du Capital (1). Et le capitalisme n'est sorti de cette crise de suraccumulation qu'en donnant un tour féroce à la lutte des classes pour distordre le partage de la valeur ajoutée en faveur des propriétaires du capital. Ce sont le Fonds monétaire international et l'Union européenne eux-mêmes qui établissent, après avoir longtemps nié le phénomène, qu'une baisse de la part salariale de 8 à 10 points de pourcentage de PIB s'est produite dans tous les pays capitalistes développés du début des années 1980 au milieu des années 2000 (2). Le cas de la France est conforme à cette tendance générale : la baisse de la part salariale intervient entre 1983 et 1989 et représente 9 points de pourcentage par rapport au niveau de 1982 et 5 points par rapport à 1972 (3). De quoi s'agit-il sinon de l'élévation du taux d'exploitation de la force de travail, c'est-à-dire du taux de plus-value ou encore de la paupérisation du salariat, relativement au capital ? (4) Là encore, le propos de Marx est confirmé : le capital est un rapport social, c'est-à-dire c'est la mise en œuvre d'un processus de valorisation permanente grâce à l'exploitation de la force de travail.

La crise financière qui a éclaté aux États-Unis en 2007 à partir des crédits hypothécaires subprimes entre-t-elle à son tour dans le cadre des catégories de Marx ? Le délabrement de la condition salariale dans le dernier quart du XXe siècle et le début du XXIe a été le terreau de l'enrichissement faramineux des classes possédantes. Dans une spirale qui semblait ne pas avoir de fin, celui-ci a permis l'expansion d'un mode d'accumulation financière qui croyait pouvoir planer perpétuellement dans un monde virtuel, en vertu d'on ne sait quel miracle autoréférentiel s'affranchissant de tout contact avec la réalité. Or ce modèle a explosé parce que la finance ne pouvait vivre continuellement hors-sol, l'exploitation de la force de travail ayant une limite.

En bref, la finance capitaliste ne peut s'exonérer de la loi de la valeur que Marx a énoncée : seul le travail crée de la valeur, et le profit monétaire - tiré de la réalisation sur le marché de la plus-value provenant du surtravail - est réparti parmi la classe capitaliste au prorata du capital engagé. Tout le reste n'est qu'illusion, notamment la prétendue autonomie de la finance par rapport à la sphère productive ou encore l'existence de deux capitalismes, l'un industriel vertueux, l'autre financier parasitaire et vorace. En effet, cette opposition est fausse. Parce que la dégradation des rapports sociaux dans l'économie productive dite réelle a nourri la financiarisation pendant trente ans : moins de salaires et de protection sociale, c'était plus de profit pour les actionnaires. Et parce que la sphère financière est un élément nécessaire à la circulation du capital qui met les travailleurs en concurrence, et qu'en retour la valorisation financière ne peut se réaliser sans la sphère productive. La financiarisation du capitalisme n'a fait qu'exacerber la contradiction entre le passage obligé par le circuit capital argent-capital productif-capital argent supérieur (A-P-A') et la tentation permanente, mais illusoire d'éviter celui-ci pour aller directement au but A-A'.

La déconfiture totale des fonds de pension ayant englouti l'épargne de leurs souscripteurs dans la frénésie financière de ces dernières années est la réponse criante à la stérilité intrinsèque du capital hors de sa mise en œuvre par la force de travail. En même temps, elle est révélatrice de l'imaginaire bourgeois fantasmant sur l'impossible émancipation du capital par rapport au travail.

Le fétichisme de la finance est ainsi mis au grand jour dans les termes mêmes où Marx les avait prononcés en parlant du capital fictif :

« L'absurdité de la mentalité capitaliste atteint ici au comble : au lieu d'expliquer la valorisation du capital par l'exploitation de la force de travail, on explique au contraire la productivité de la force de travail en attribuant à celle-ci cette qualité mystique d'un capital productif d'intérêt. [...] Constituer du capital fictif s'appelle capitaliser. On capitalise toute recette périodique, en la calculant, selon le taux d'intérêt moyen, comme un revenu que rapporterait un capital prêté à ce taux. Par exemple, si le revenu annuel est de 100 £ et le taux d'intérêt est de 5%, les 100 £ représenteraient l'intérêt annuel de 2000 £ et ces 2000 £ sont considérées comme la valeur-capital du titre de propriété sur ces 100 £ annuelles. Pour l'acheteur de ce titre, le revenu annuel de 100 £ représente effectivement l'intérêt de son capital placé à 5 %. Toute relation avec le véritable processus de valorisation du capital a ainsi disparu et l'idée d'un capital qui fructifie automatiquement s'en trouve renforcée. [...] Le mouvement autonome de la valeur de ces titres de propriété, effets publics aussi bien qu'actions, accrédite l'illusion qu'ils constituent un capital réel à côté du capital ou du droit qu'ils ne font que consigner. En effet, ils se changent en marchandises dont le prix obéit à un mouvement et à des lois qui lui sont spécifiques. Leur valeur marchande est déterminée autrement que leur valeur nominale sans qu'il y ait changement dans la valeur du capital réel (dont cependant la valorisation peut se modifier). D'une part, leur valeur marchande varie avec le montant et la sécurité des revenus auxquels ils donnent droit. D'autre part, la valeur marchande de ces papiers est souvent affaire de spéculation, puisqu'elle est déterminée non seulement par le bénéfice réel de l'entreprise, mais par le bénéfice escompté, que l'on calcule par anticipation. Mais en supposant que le capital s'accroisse de manière constante [...], le prix de ces titres montera ou baissera en raison inverse du taux d'intérêt. Leur valeur est toujours du simple revenu capitalisé, c'est-à-dire du revenu calculé au taux d'intérêt existant sur la base d'un capital illusoire » (5).

![]()

2. La crise écologique jumelle de la crise sociale du capitalisme

La crise systémique actuelle porte à un point encore plus élevé les contradictions qu'avait déjà repérées André Gorz lors de la crise précédente de la fin des années 1960 et du début des années 1970 : « Nous avons affaire à une crise classique de suraccumulation compliquée par une crise de reproduction due, en dernière analyse, à la raréfaction des ressources naturelles » (6). Il s'agit donc d'une crise de la production et de la réalisation de plus-value pour le capital, dont les conséquences dramatiques vont au-delà de ce à quoi le capitalisme nous avait habitués puisque les conditions de survie de l'humanité sont aujourd'hui en cause. Pour tenter de sortir de cette impasse, le capitalisme cherche à « valoriser » le vivant et la nature, entendons « valoriser le capital utilisant le vivant et la nature ».

Toute l'histoire du capitalisme est marquée par une lutte pour l'élargissement des droits de propriété privée ou, au contraire, pour la préservation d'un espace commun. Dès la fin du Moyen Âge, en Angleterre, l'enclosure des pâturages et l'appropriation des forêts suscitent des mouvements populaires contre le roi et la noblesse terrienne. Les lois sur les enclosures au XVIIIe siècle et les lois sur le vol de bois dans la Prusse du XIXe ont rendu possible la privation des pauvres de leurs droits coutumiers (7). Aujourd'hui, avec l'avènement d'une économie de la connaissance, sur fond de raréfaction de beaucoup de ressources naturelles, s'exprime la volonté des firmes multinationales de repousser encore plus loin la « frontière » de l'espace de valorisation du capital. De nouveaux enjeux se configurent donc, notamment autour des logiciels, des supports de la connaissance et de la connaissance elle-même, ainsi qu'autour de la valorisation de la nature sous couvert de soutenabilité écologique.

Dans toutes les instances internationales s'est développé un discours sur la « valeur de la nature », par exemple lors de la Conférence des parties sur la biodiversité qui s'est tenue à Nagoya en octobre 2010. Et, dans le rapport de l'Union européenne de 2008 dirigé par Pavan Sukhdev, la notion clé est également celle de la « valeur des services rendus par les écosystèmes » (8). À titre d'exemple, les services rendus par les chauves-souris aux États-Unis sont évalués à la hauteur du prix des insecticides, 22,9 Mds de dollars par an, qu'elles remettent d'économiser, car elles détruisent les insectes nuisibles aux récoltes.

Cette démarche croit possible d'additionner des éléments dont la mesure résulte de la prise en compte des coûts de la production réalisée par l'homme et des éléments qui ne sont pas produits et qui, en outre, relèvent du qualitatif ou de valeurs éthiques non évaluables. Ce parti pris conceptuel a une portée catastrophique : si tout peut être économiquement évalué, alors tout peut être considéré comme du capital. Ainsi, les économistes libéraux néoclassiques considèrent que le capital économique, le capital humain, le capital social et le capital naturel sont additionnables puisqu'ils relèvent d'une procédure de calcul analogue.

On voit le tour de passe-passe qui se déroule en plusieurs phases. Primo, on décrète que tout est réductible à de l'économique parce que la monnaie est, dit-on, capable d'homogénéiser les biens et les bienfaits. Deuzio, on assimile une mesure (contestable) de la valeur d'un stock au flux de « services rendus par les écosystèmes ». Tertio, on affirme que, puisqu'on connaît désormais la « valeur des services rendus par les écosystèmes », on peut mieux les protéger puisqu'on mesure la « valeur de la nature ».

Il s'agit d'une nouvelle figure du fétichisme de la marchandise : la fétichisation des rapports avec la nature comporte deux volets, mis en avant alternativement ou conjointement dans la plupart des écrits concernant ladite économie de l'environnement. D'une part, la nature est considérée comme une valeur économique, mais alors elle ne peut alors être dite intrinsèque, ou bien n'étant pas une valeur économique parce qu'intrinsèque et donc hors de l'économique, on ne devrait pas l'ajouter à la valeur économique. D'autre part, de nombreux travaux néoclassiques s'obstinent à mesurer la valeur ajoutée imputable à l'action de la nature, le plus souvent en utilisant une fonction de type Cobb-Douglas, de façon à rémunérer les services environnementaux, entendez rémunérer les propriétaires des biens environnementaux.

Cette approche conduit tout droit aux politiques de marchandisation de la nature et elle enlève une grande partie de leur pertinence aux critiques qui ne rompent pas radicalement avec la croyance que l'on peut rendre commensurables des choses qui appartiennent à des registres différents. On est donc renvoyé à un stade de pensée préaristotélicien. Il s'ensuit que l'impact des dégâts occasionnés aux écosystèmes ou bien celui du changement climatique ne peuvent être estimés à l'aune du calcul économique traditionnel dont la procédure usuelle de l'actualisation est irrémédiablement cantonnée à un horizon étroit et probabilisable.

Les biens naturels, la nature elle-même, pas plus que le lait maternel ou la lumière solaire, n'ont de valeur économique intrinsèque. Cette notion a été inventée au milieu du XXe siècle par les économistes néoclassiques quand ils ont soudain fait mine de se soucier d'environnement. Or la « valeur » de la nature appartient à un autre registre que l'économie. Derrière cette confusion ressurgissent donc 1) l'impossibilité de rendre commensurables l'utilité de la chauve-souris et la valeur marchande des insecticides évités, 2) la vacuité de la notion de valeur économique intrinsèque de la nature, et 3) au contraire la nécessité de maintenir la distinction irréductible entre la valeur d'usage des choses et leur valeur d'échange. A fortiori, la « valeur » des êtres vivants ne peut être réduite à un quantum de monnaie.

Des études abondent (9) pour dire que les abeilles contribuent pour 153 milliards de dollars à la production agricole mondiale annuelle (190 milliards pour tous les insectes pollinisateurs), non pas par la valeur de leur miel, mais par leur action pollinisatrice. Et il existe même une Banque du capital naturel (Bank of Natural Capital (10)) qui se propose d'« évaluer le non évaluable », au motif qu'« on ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas », et qu'il faut donc « mettre la nature dans l'équation ».

Nous en concluons que, à l'opposé des affirmations d'un certain courant de l'écologie politique à consonance néophysiocrate, la nature a une valeur d'usage qui est incommensurable à toute valeur économique : en l'état naturel, les ressources dites naturelles sont de la richesse, mais n'ont pas de valeur monétaire.

On peut alors relier les causes profondes de la crise du capitalisme de ce début de XXIe siècle. D'un côté, le capital se heurte à une limite pour exploiter la force de travail qu'il ne peut repousser indéfiniment, parce que des résistances des travailleurs s'expriment pour s'opposer à l'augmentation du taux de plus-value et aussi pour préserver tous les pans d'activité qui échappent à son emprise. De l'autre côté, et pour la première fois de son histoire, il se heurte à la barrière des ressources naturelles exploitables.

La crise que traverse le capitalisme mondialisé est donc à la fois classique et inédite. Classique parce qu'elle est une crise de suraccumulation du capital, avec ce que cela signifie en termes de surproduction, de baisse du taux de profit qui revient régulièrement et qui n'est contrecarrée temporairement que par un renforcement du taux de plus-value ou par une extension du champ du capital, d'instabilité financière, d'incapacité du système à satisfaire les besoins humains et d'aggravation des inégalités. Inédite parce que cette crise de suraccumulation se déroule sur fond d'incapacité de plus en plus grande à faire reculer les limites physiques de la planète. La crise actuelle porte à un point encore plus élevé les contradictions qui avaient déjà surgi lors de la crise précédente des années 1960-1970.

Il s'agit donc d'une crise de la production et de la réalisation de valeur pour le capital (la plus-value), dont les conséquences dramatiques vont au-delà de ce à quoi le capitalisme nous avait habitués puisque les conditions de survie de l'humanité sont aujourd'hui en cause. On comprend alors aisément que, pour sortir de cette impasse, le capitalisme tente d'élargir la sphère de la marchandise jusqu'au domaine des connaissances, du vivant et de la nature. Et pour cela, il lui faut « valoriser » les connaissances, le vivant et la nature, entendons « valoriser le capital utilisant les connaissances, le vivant et la nature ». Cette tentative bouleverse les conceptions dominantes de l'économie et oblige à revenir aux sources mêmes de l'économie politique et de sa critique, car, si la crise est à la fois classique et inédite, ce qui relie ces deux aspects, c'est qu'il s'agit d'une crise de cette marchandisation du monde que Marx avait annoncée et théorisée.

Notes

1 : Marx K., Le Capital, Livre III, 1894, dans œuvres, Paris, Gallimard, La Pléiade, tome II, 1968.![]()

2 : FMI, Perspectives de l'économie mondiale, Rapport avril 2007, p. 184 ; Commission européenne, Employment in Europe, Report 2007, chapitre 5, « The Labour Income Share in European Union », p. 4.![]()

3 : Insee, Rapport de Jean-Philippe Cotis, « Partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunérations en France », 2009, en ligne. ![]()

4 : Voir Husson M., « La hausse tendancielle du taux d'exploitation », Imprecor, n° 534-535, janvier-février 2008, en ligne ; Un pur capitalisme, Lausanne, Page Deux, 2008.![]()

5 : Marx K., Le Capital, Livre III, op. cit., p. 1193-1195. Il ne restera plus à J.M. Keynes qu'à dire que la liquidité ne peut être vraie simultanément pour tous les porteurs d'actions : Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de monnaie, 1936, Paris, Payot, 1969.![]()

6 : Gorz A., Écologie et politique, Paris, Seuil, 1978, p. 29-35.![]()

7 : Marx K., La loi sur les vols de bois et le droit des pauvres, 1842, Paris, Les Cinquante-Éd. des Malassis-Éd. des Équateurs, 2013.![]()

8 : Cette notion fut inaugurée par une étude de Costanza R. (et al.), « The Value of the World's Ecosystem Services and Natural Capital », Nature, vol. 387, n° 6630, 15 mai 1997, p. 253-260. Elle est répliquée inlassablement depuis ce moment.![]()

9 : Notamment le rapport du TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) présenté à la Convention sur la biodiversité de l'ONU à Nagoya en octobre 2010, en ligne. ![]()

JEAN-MARIE HARRIBEY EST CO-PRÉSIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUED'ATTAC FRANCE, CO-PRÉSIDENT DES ÉCONOMISTES ATTERRÉS.

DERNIERS OUVRAGES : LA RICHESSE, LA VALEUR ET L'INESTIMABLE, FONDEMENTS D'UNE CRITIQUE SOCIO-ÉCOLOGIQUE DE L'ÉCONOMIE CAPITALISTE, PARIS; LES LIENS QUI LIBÈRENT, 2013 ; LES FEUILLES MORTES DU CAPITALISME, CHRONIQUES DE FIN DE CYCLE, LORMONT, LE BORD DE L'EAU, 2014.

http://harribey.u-bordeaux4.fr

![]()

Publications

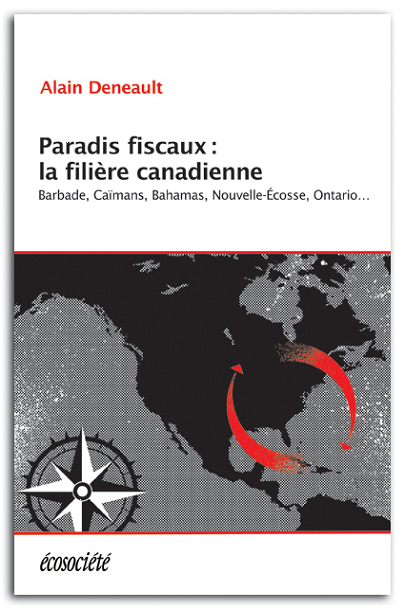

Alain DENEAULT,

Paradis fiscaux : la filière canadienne,

Écosociété, 2014

Le Canada est un acteur central dans le processus d'offshorisation du monde. Dans cet essai choc, Alain Deneault démontre avec brio comment le pays a largement contribué à créer les paradis fiscaux des Caraïbes à des années 1950 et favorise aujourd'hui de mille manières les détenteurs de fortune et les entreprises cherchant à contourner son système fiscal et ses lois. Sous l'impulsion de personnalités politiques, de banquiers et de juristes canadiens, ces États se sont convertis en « législations de complaisance » qui comptent aujourd'hui parmi les plus redoutables du monde.

![]()

Claude VAILLANCOURT,

Différence et contrôle social. Le syndrome de Procuste,

Tryptique, 2013

Alors que nous sommes partagés entre l'envie de nous distinguer et le désir de nous conformer, il devient souvent plus convenable de nous mouler aux autres. Les individus trop dissemblables sont vus tantôt comme des menaces, tantôt comme des êtres dont il ne faut pas tenir compte. Les pouvoirs politique et économique ont toujours bien compris les avantages qu'il y a à contrôler les différences. Longtemps, les sociétés occidentales s'en sont prises à des boucs émissaires : l'hérétique, le juif, l'homosexuel, l'étranger, le fou ou le handicapé... Peu à peu, avec la reconnaissance des droits humains, il est devenu moins « acceptable » d'opprimer les gens différents. Une réflexion sur la notion d'égalité. Un plaidoyer vibrant contre l'uniformisation du monde.

![]()