Alors, que des actions de désobéissance civile ont fait l’objet de vives critiques et que les personnes qui y ont participé ont reçu l’opprobre de la grande majorité de la classe politique et des chroniqueurs bien-pensants de notre société, nous devrions plutôt arrêter de regarder les doigts qui nous montrent la lune afin de rester moins idiots…

On pourrait épiloguer longtemps sur les cibles choisies à savoir pourquoi s’en prendre aux personnes qui utilisent leur auto un beau matin de semaine ou qui consomment lors de la grande foire d’un vendredi noir, risquant ainsi de faire porter l’odieux et la responsabilité de la dégradation de la planète à une population à qui l’on ment, souffrant d’une servitude volontaire au paradigme capitaliste.

En fait, ne serions-nous pas tous et toutes des climatosceptiques? C’est ce que suggère Clive Hamilton, philosophe, auteur du livre Requiem pour l’espèce humaine. Faire face à la réalité du changement climatique et ancien membre du conseil australien sur le changement climatique. Il considère en effet que les individus ne sont pas prêts à changer radicalement de vie et encore moins à remettre en cause le principe de modernité et d’un progrès linéaire «qui tend vers le toujours plus». Or pour ce dernier, c’est ce qu’impose le changement climatique. Mais ses effets, diffus dans le temps, confortent les gens dans l’idée qu’il y aura lieu de s’y atteler plus tard. (Paris-Match- novembre 2018)

Et c’est là l’odieux de nos dirigeants (j’emploie le masculin à juste escient), de nos économistes, de nos multinationales, de nos voyagistes, de nos minières, qui continuent à marteler que tout est sous contrôle, souvent par le biais de la publicité, toujours par des mirages d’une transition douce, que l’on peut continuer à exploiter de façon éhontée la nature à leurs profits et à nos dépens.

Le déni de l’évidence : c’est le capitalisme vert, ce sont des arbres plantés qui résoudront le problème des gaz à effet de serre, ce sont les motions d’urgence climatique adoptées dans nos parlements sans changement majeur de politiques. Chaque jour amène sa bêtise. Au moment même où s’ouvrait la COP 25 et que le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, affirmait que «Le point de non-retour n’est plus à l’horizon. Il est en vue et fonce vers nous», et «Notre guerre contre la nature doit cesser», le Canada était fier d’annoncer le début de la construction du pipeline Trans Mountain, et le surlendemain, des investissements de 300 millions étaient annoncés pour agrandir le port de Montréal, et ce, avant même les conclusions du rapport environnemental.

À quoi nous servent les trois rapports publiés cette année par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC): le rapport étudiant les conditions pour restreindre la hausse de la température globale à 1,5 °C à la fin du siècle, celui sur les terres émergées et l’alimentation et le dernier portant sur les océans et la cryosphère, qui sont plus qu’alarmants alors que les pires scénarios se confirment? Sans oublier le nouveau rapport sur la réduction des émissions du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) publié la veille de l’ouverture de la COP 25 et qui concluait également qu’il n’y a plus une minute à perdre : si le monde remet encore à plus tard les actions immédiates et radicales nécessaires pour réduire les émissions de CO2, la catastrophe climatique ne pourra plus être évitée.

Que faut-il pour que nous commencions à croire ce que nous savons?

Comment penser sérieusement que les décideurs publics sont prêts à mener des politiques ambitieuses aux échelles nationale et internationale pour mettre fin à cette spirale sans fin qui nous engloutit? Comment penser qu’ils puissent réformer complètement la finance et revoir le système monétaire afin de le rapatrier, alors qu’ils n’ont pas voulu mettre de l’avant les nécessaires séparations des activités bancaires après la crise de 2008? Par ailleurs, des choix budgétaires et fiscaux radicaux sont nécessaires, d’une part, pour financer les investissements publics massifs requis par la transition écologique et, d’autre part, pour redistribuer les revenus et les richesses, car il sera impossible de réussir la transition sans une réduction drastique des inégalités. Comment penser que nos dirigeants politiques pourront s’y mettre sérieusement alors qu’ils se sont montrés incapables de mettre fin à l’usage des pratiques fiscales abusives dans les paradis fiscaux et que les taxes sur les transactions financières ne sont même pas encore un objet d’étude ? Même l’idée d’une taxe minimaliste sur les GAFAM en France amène des représailles économiques afin de conserver le statu quo, alors on est bien loin des réformes en profondeur de la fiscalité qui sont nécessaires à la transition économique et écologique. Comment penser qu’ils vont soutenir les changements radicaux des pratiques agricoles nécessaires alors qu’ils soutiennent encore l’usage des pesticides et qu’ils financent les grandes cultures d’exportation ? Nous ne pouvons détourner nos yeux des catastrophes qui s’annoncent. Extinction ou Rébellion ?

du 1% des plus nantis de la planète et à leur logique de profit à court terme. Et exiger que les entreprises aussi fassent leur juste part en termes de participation fiscale et de protection de l’environnement.

du 1% des plus nantis de la planète et à leur logique de profit à court terme. Et exiger que les entreprises aussi fassent leur juste part en termes de participation fiscale et de protection de l’environnement.

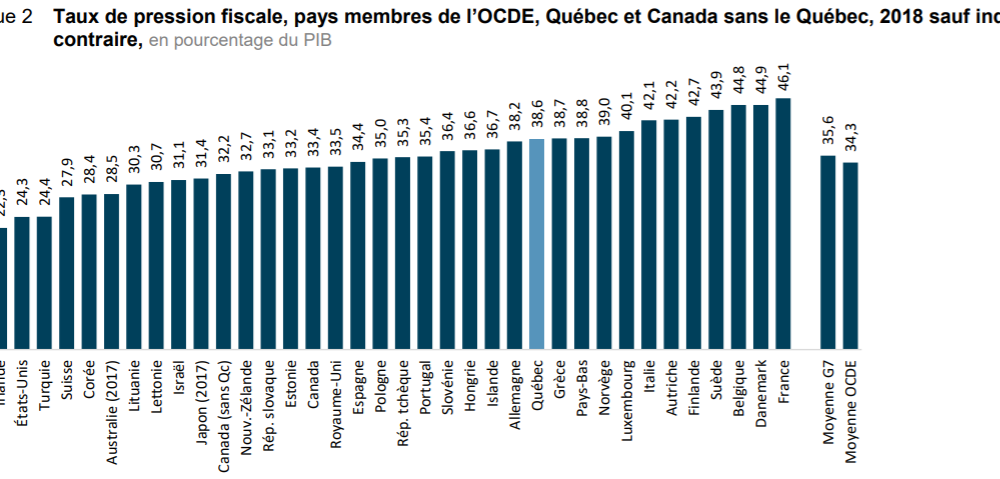

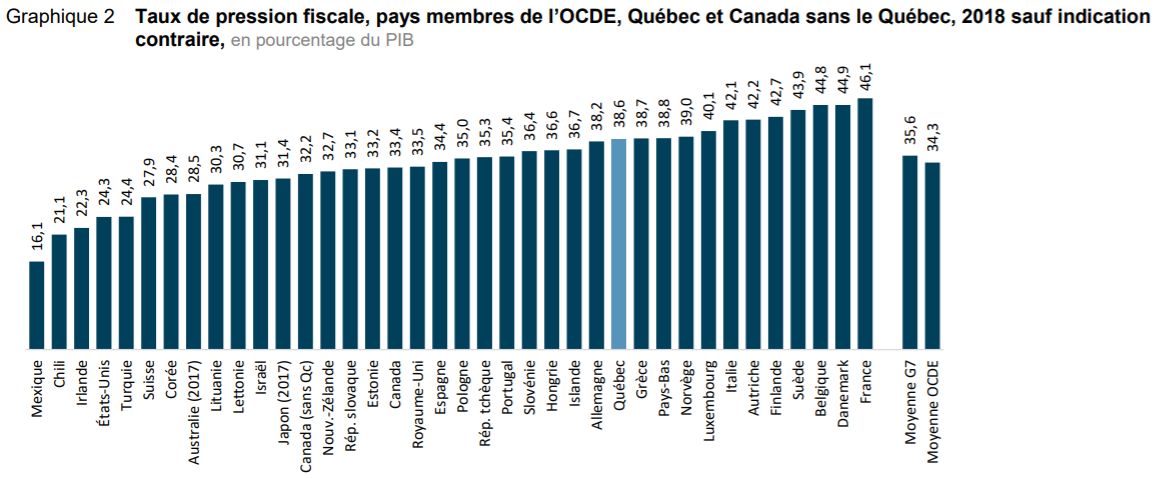

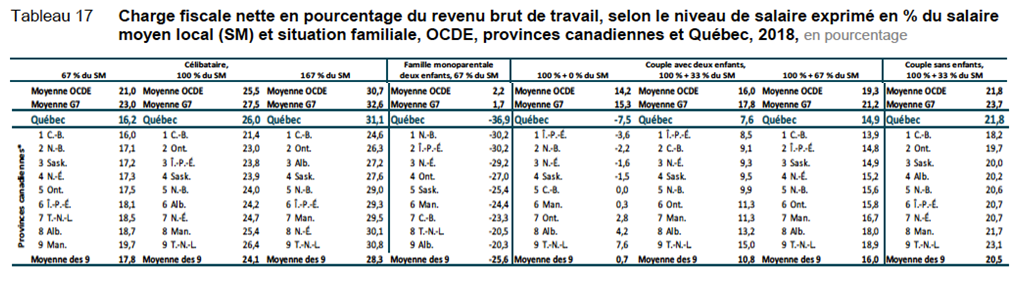

Ce qu’il faut savoir, c’est que nous n’avons par lui qu’une partie de l’équation : ce taux, qui est en ce sens une donnée détachée, ne tient pas compte des biens et des services publics offerts par l’État en contrepartie des impôts versés. À nous en tenir à cette mesure, nous n’avons donc, comme on l’a vu dans une chronique précédente, que ce que nous payons, sans que soit rappelé ce que nous recevons en échange. C’est pourquoi cette seule variable ne peut, à elle seule, nous dire si nous payons ou non trop d’impôt.

Ce qu’il faut savoir, c’est que nous n’avons par lui qu’une partie de l’équation : ce taux, qui est en ce sens une donnée détachée, ne tient pas compte des biens et des services publics offerts par l’État en contrepartie des impôts versés. À nous en tenir à cette mesure, nous n’avons donc, comme on l’a vu dans une chronique précédente, que ce que nous payons, sans que soit rappelé ce que nous recevons en échange. C’est pourquoi cette seule variable ne peut, à elle seule, nous dire si nous payons ou non trop d’impôt.

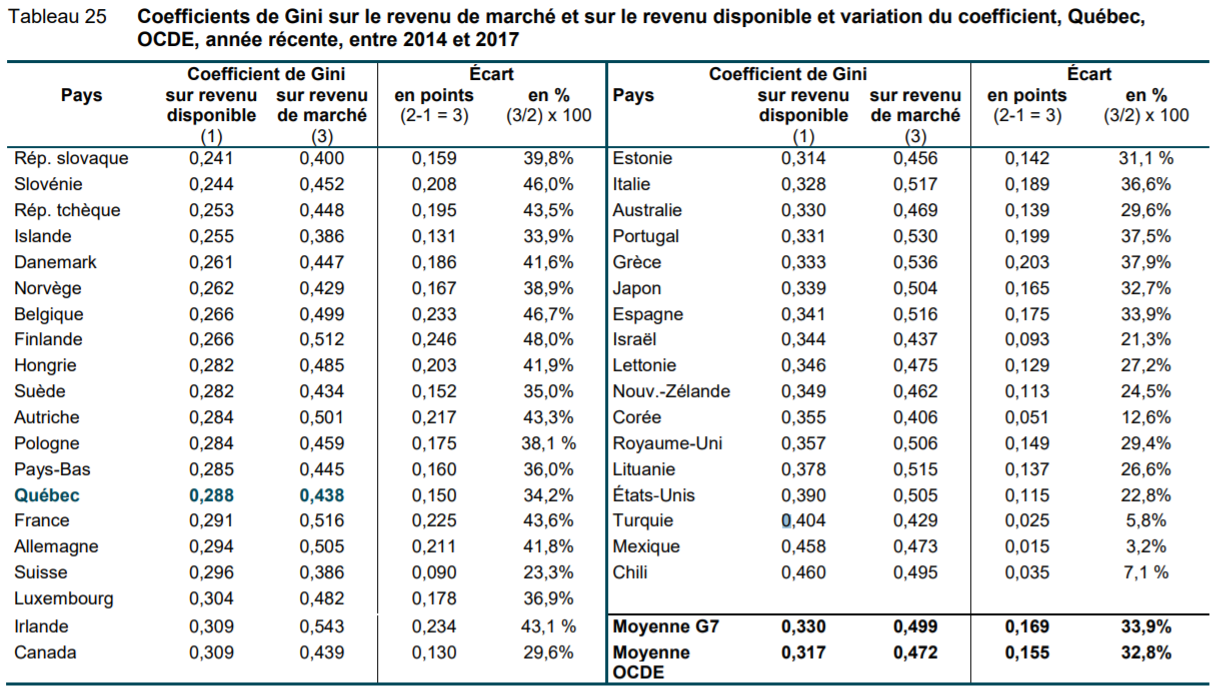

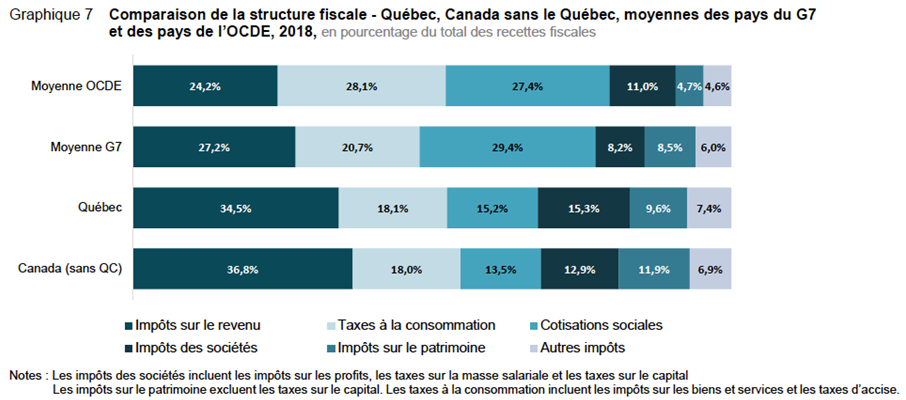

Fiscalité et inégalités de revenus

Fiscalité et inégalités de revenus