Dans « La Stratégie du choc : la montée d’un capitalisme du désastre »1 , Naomi Klein analyse et documente comment les forces néolibérales utilisent les crises qui déstabilisent périodiquement nos sociétés pour faire avancer leur agenda politique et économique. Elle y recense de nombreux exemples, un peu partout sur la planète, où une telle stratégie a été employée pour forcer l’implantation de mesures antisociales qui auraient par ailleurs rencontré une vive opposition de la part de la société civile et des militant.e.s progressistes. En profitant de la peur, de la désorganisation et des traumatismes suivant le « choc », les profiteurs de ce monde arriveraient ainsi plus facilement à imposer leur volonté à l’ensemble de la société.

Le parallèle avec la situation que nous vivons actuellement n’est pas difficile à établir. La crise de la COVID-19 représente en effet un choc d’une ampleur et d’une envergure inédites depuis des générations : partout sur la planète, les morts s’accumulent, et les populations vivent dans la crainte d’être infectées par le virus. Nos habitudes ont été bouleversées, tant au plan de notre vie personnelle que de notre action citoyenne, ce qui déstabilise la société civile et complique le travail de résistance.

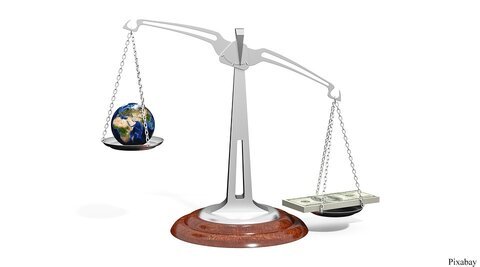

Il apparaît évident que la situation actuelle pourrait facilement être utilisée par la droite économique et politique afin de privilégier ses intérêts au détriment de ceux de la population en général. Les lobbys procapitalistes qui pèsent sur les gouvernements, au Québec, au Canada et partout dans le monde, chercheront sans doute à sortir « gagnants » de la crise – dans la mesure où une telle chose est possible. En tout état de cause, la crise pandémique et ses conséquences financières sur les États entraîneront inévitablement des changements, que nous le voulions ou pas. Les gouvernements se sont beaucoup endettés pour répondre à l’urgence sanitaire, qui a par ailleurs révélé les failles du système quand vient le temps de répondre aux besoins de la population, si bien qu’il faudra, d’une manière ou d’une autre, en prendre acte et réagir.

Le projet de loi 61 de la CAQ – mis de l’avant sous le prétexte de la relance de l’économie – laisse clairement comprendre dans quelle direction le gouvernement québécois souhaite entraîner la population lors de la sortie de crise. Le premier ministre Legault a d’ailleurs annoncé son intention de le ramener lors de la session parlementaire de l’automne, en précisant bien qu’il n’hésiterait pas à employer le bâillon pour l’imposer, comme il l’a d’ailleurs fait à quelques reprises depuis son arrivée au pouvoir..2 C’est dire que les forces de droite sont déterminées à aller de l’avant, sans remettre en question le système qui nous a mené.e.s au bord du gouffre social, économique et écologique.

L’Appel pour un autre monde (L’Aiguillon no 63, mai 2020 ), tire en quelque sorte son origine de ces changements inévitables qui nous attendent. Quoi que nous voulions, la crise aura des conséquences. Cependant, Attac Québec, à l’instar de nombreux groupes progressistes, militants et syndicaux, souhaite que ces changements se fassent dans le sens de la justice sociale, de la démocratie et de la protection l’environnement. Pas question de retourner à la routine pré-COVID, où les humains autant que la nature sont exploités outrancièrement au nom du profit de la minorité ! Ceci ne se fera pas automatiquement, ni spontanément : si nous souhaitons que les changements structurels qui découleront de la crise aient des effets positifs pour l’ensemble de la population, il faudra y travailler, nous regrouper et être mobilisé.e.s.

son origine de ces changements inévitables qui nous attendent. Quoi que nous voulions, la crise aura des conséquences. Cependant, Attac Québec, à l’instar de nombreux groupes progressistes, militants et syndicaux, souhaite que ces changements se fassent dans le sens de la justice sociale, de la démocratie et de la protection l’environnement. Pas question de retourner à la routine pré-COVID, où les humains autant que la nature sont exploités outrancièrement au nom du profit de la minorité ! Ceci ne se fera pas automatiquement, ni spontanément : si nous souhaitons que les changements structurels qui découleront de la crise aient des effets positifs pour l’ensemble de la population, il faudra y travailler, nous regrouper et être mobilisé.e.s.

Depuis la publication de l’Appel, du travail a été effectué par différentes organisations, dont Attac Québec, afin de créer le mouvement de convergence et de concertation qui permettra de lutter contre le retour de l’austérité, en faveur des services publics et de l’environnement. Bien qu’au moment d’écrire ces lignes ce travail n’est pas tout à fait effectué, il est solidement entamé. Nous avons la conviction que le mouvement de concertation qui s’annonce réussira à rallier largement les forces progressistes du Québec afin de façonner un avenir à la hauteur de nos aspirations.<img1153|right>

Continuez à suivre la page Facebook et le site web d’Attac Québec pour demeurer informé.e.s de l’avancement de ce projet. Les prochaines semaines seront cruciales : nous devrons être déterminé.e.s, mobilisé.e.s et solidaires pour éviter que la crise ne serve encore une fois à renforcer le système capitaliste qui nuit depuis des décennies autant à la planète qu’à celles et ceux qui y vivent !

Notes

- Naomi Klein, La Stratégie du choc : La montée d’un capitalisme du désastre, éd. Actes Sud, Paris, 2008.

- Le PL 61 a été abandonné officiellement le 19 aout. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, déposera une nouvelle version de ce projet de loi à la reprise des travaux parlementaires, le 15 septembre. Ce nouveau texte restera toutefois dans l’esprit du PL61, soit de favoriser la relance économique en accélérant la mise en chantier de projets d’infrastructure, et tiendra compte des amendements apportés en juin dernier, a assuré la ministre Lebel. (source, Radio-canada)

canadiens comme ceux de la Caisse de dépôt en Colombie, les manifestations contre les interventions militaires américaines en Iran, le libre exercice de la souveraineté des pays du Sud contre les droits des transnationales dans le libre-échange. Les campagnes d’aide humanitaire ou les pressions pour la libération de dissidents politiques en Chine, au Chili ou en Arabie Saoudite, conservent toute leur pertinence, mais elles sont d’autant plus importantes qu’elles s’inscrivent dans un combat politique anti-impérialiste, en opposition au capital mondialisé et au néolibéralisme, qu’il soit chinois ou occidental.

canadiens comme ceux de la Caisse de dépôt en Colombie, les manifestations contre les interventions militaires américaines en Iran, le libre exercice de la souveraineté des pays du Sud contre les droits des transnationales dans le libre-échange. Les campagnes d’aide humanitaire ou les pressions pour la libération de dissidents politiques en Chine, au Chili ou en Arabie Saoudite, conservent toute leur pertinence, mais elles sont d’autant plus importantes qu’elles s’inscrivent dans un combat politique anti-impérialiste, en opposition au capital mondialisé et au néolibéralisme, qu’il soit chinois ou occidental.

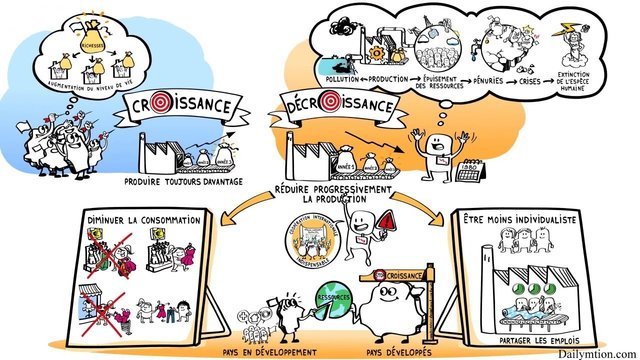

Une «externalité négative» survient quant à elle, par exemple, lorsqu’une entreprise déverse dans une rivière des contaminants. Elle bénéficie alors de l’économie liée au fait de produire à moindre coût en n’assumant pas le coût de traiter les contaminants. Le prix de ce produit ne reflète donc pas le coût social qu’impliqueront la décontamination de cette rivière et la perte de la jouissance d’une eau non polluée.

Une «externalité négative» survient quant à elle, par exemple, lorsqu’une entreprise déverse dans une rivière des contaminants. Elle bénéficie alors de l’économie liée au fait de produire à moindre coût en n’assumant pas le coût de traiter les contaminants. Le prix de ce produit ne reflète donc pas le coût social qu’impliqueront la décontamination de cette rivière et la perte de la jouissance d’une eau non polluée. utiliser des équipements moins polluants ou à diminuer leurs émissions ont connu un relatif succès. Des taxes environnementales sont aussi tenues par certains comme un moyen d’intervention pouvant être efficace dès lors qu’elles apportent un incitatif financier à émettre moins de GES. Mais peu importe le moyen que l’on met en place pour internaliser les externalités, le plus difficile est de déterminer la valeur de tous les impacts négatifs qu’elles peuvent générer.

utiliser des équipements moins polluants ou à diminuer leurs émissions ont connu un relatif succès. Des taxes environnementales sont aussi tenues par certains comme un moyen d’intervention pouvant être efficace dès lors qu’elles apportent un incitatif financier à émettre moins de GES. Mais peu importe le moyen que l’on met en place pour internaliser les externalités, le plus difficile est de déterminer la valeur de tous les impacts négatifs qu’elles peuvent générer.