Serait-il possible de nourrir le Québec – la planète – sans l’agriculture industrielle actuelle ? Voilà la question à laquelle on m’a demandé de répondre il y a quelques semaines. Pour moi qui ai milité activement en agronomie et en ruralité au cours des 25 dernières années, ma réflexion s’appuie sur des constats vérifiés et partagées maintes fois. Mais comme le dit le proverbe, cent fois sur le métier…..C’est donc cette réflexion que je vous livre aujourd’hui.

Au cours des 20 dernières années, l’actualité a régulièrement mis de l’avant les problématiques agricoles et les enjeux inhérents à cette activité d’importance pour toute société. Les préoccupations tout comme les commissions et consultations se sont multipliées, que ce soient sur les enjeux environnementaux (1995), la production porcine (1998), les OGM (1999), la crise de la vache folle (2003), la sécurité alimentaire (2003-2004), l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire (2006-2007), les accords internationaux (depuis 2001), la listériose dans les fromages (2008) et plus récemment les pesticides (2015), le sujet de l’agriculture n’a pas cessé de revenir à l’avant-scène. Presque toujours pour souligner des problèmes, de trop rares fois pour saluer de belles initiatives.

Ce qui me frappe le plus, c’est que de crise en crise, de problématique en problématique, malgré les avis, les études et les constats, on en vient finalement toujours à réclamer les mêmes solutions : le contrôle de la production, de la mise en marché et du message par le syndicat agricole, l’injection de sommes additionnelles au soutien à l’agriculture, une grande liberté d’action et un minimum de contrôle pour les producteurs agricoles. Il devient clair que le modèle actuel, qui privilégie le gros et facile, nous fait tous reculer et qu’il n’apporte rien au monde rural. C’est comme si on croyait que continuer de faire plus de quelques chose qui de toute évidence ne fonctionne plus permettra à l’activité agricole de faire mieux…. Comme si on n’avait pas pris la mesure des limites atteintes, et dépassées, du modèle productiviste.

Pour le bien de tous, je pense qu’il faut revenir à ce sens particulier de l’agriculture, celui de l’instrument privilégié du paysan, celui qui mise sur les territoires dans toutes leurs diversités, qui encourage une agriculture de taille humaine et qui valorise les savoir-faire des ruraux.

L’agriculture et le territoire, ou comment penser autrement.

Je le dis d’emblée, je suis en faveur d’un soutien de l’État aux activités agricoles. Mais il faut bien le constater, au cours des quinze dernières années, les aides agricoles, plutôt que de favoriser le maintien et une juste répartition des activités sur tous les territoires, ont plutôt favorisé la concentration des activités dans trois régions, La Montérégie, Chaudière-Appalaches et le Centre-du-Québec et ce, dans deux productions, la production porcine et la production de maïs. Cette concentration s’est aussi produite dans les productions sous gestion de l’offre (lait, œufs, volailles) qui ont déserté les territoires plus éloignés pour se concentrer dans la plaine du St-Laurent. Il résulte de cette concentration une perte d’actifs de production dans les régions et une concentration de la richesse et des moyens de production. Cela a généré des impacts marqués sur les communautés rurales et l’environnement ainsi que sur le modèle d’entreprise agricole. Ce sont les entreprises de petite et moyenne dimension qui disparaissent, au bénéfice de l’émergence de grosses et de très grosses entreprises.

Le système actuel d’agriculture vise l’accroissement de la productivité, mise en place après la deuxième Guerre mondiale. La ruralité et le développement territorial deviennent donc un extrant par défaut de la fonction de production de la chaîne bioalimentaire. Les retombées économiques se calculent en emplois et en valeur ajoutée, mesurées en termes de PIB. Ce qui s’avère néfaste à moyen et long terme, et ce, pour toute la société.

Sur un plan territorial, alors que l’agriculture est appelée à jouer un rôle de premier plan dans l’occupation et la vitalité des territoires, le diagnostic montre une contribution économique déclinante, des disparités entre les régions du Québec qui se creusent, des emplois et de la valeur ajoutée de moins en moins répartis, une concentration accrue tant des actifs de production que des activités associées, et un renouvellement (relève) plus difficile.

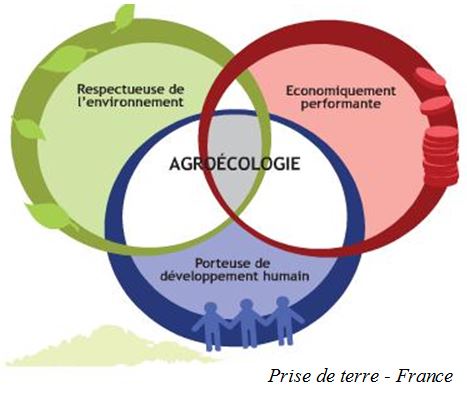

Or, il existe d’autres modèles conceptuels d’agriculture qui permettent de favoriser la prise en compte de principes d’accessibilité, de territorialité et d’équité, autant pour les consommateurs que pour les producteurs. Ces modèles visent de plus petites unités de production, une diversité d’activités au sein même de cette unité et une facilité à rejoindre un consommateur de plus en plus soucieux d’authenticité. C’est pourquoi il importe de se doter d’une vision territoriale de l’agriculture, vision ancrée dans les caractéristiques de chaque territoire, et propre à soutenir la diversité des modèles d’agriculture, selon ces caractéristiques et inspirée de façons de faire variées.

En prenant les territoires comme fondement pour un modèle agricole diversifié et innovateur, on se donne un nouveau paradigme qui met l’agriculture non pas dans une perspective sectorielle évoluant en silo, mais bien au service d’objectifs communs de souveraineté alimentaire et d’occupation du territoire. En mettant l’accent sur le lien entre l’agriculture et le territoire rural, il devient possible de conclure un nouveau contrat social entre l’État, les collectivités territoriales et les agriculteurs, pour une occupation plus équilibrée de nos territoires, pour une agriculture plus équitable et plus accessible, pour une agriculture diversifiée et innovante et finalement pour un système agricole et alimentaire qui soit avant-gardiste.

Il permet ainsi de situer l’agriculture et son développement dans un processus de développement territorial. Ce développement territorial peut être défini par et pour l’ensemble de la société, que ce soit pour la qualité de la nourriture, la disponibilité d’aliments à un prix accessible pour tous, l’entretien des paysages et de l’environnement ou le développement des communautés rurales. À la fois milieu de vie et milieu où s’exercent des activités de production et des activités récréatives, le territoire rural est multifonctionnel. L’équilibre de ces différentes fonctions est fondamental pour un développement harmonieux et au bénéfice de toute la société.

Enfin, comme à l’évidence, les territoires québécois ne constituent pas un ensemble homogène et monolithique pouvant appeler une solution unique et sans nuances, on doit tenir compte des grandes diversités trouvées, qu’elles soient bio-physiques ou sociologiques. Il devient alors nécessaire de penser aux aides agricoles pour le soutien et la sécurité du revenu de façon modulée selon ces territoires. Cette modulation devrait viser la prise en considération des potentiels de chaque territoire, des usages effectifs du territoire et de la réalité de différents modèles d’agriculture qu’on y retrouve.

L’agriculture et la multifonctionalité : la contribution du secteur au mieux-être collectif

S’il faut aujourd’hui insister sur la multifonctionnalité de l’agriculture, c’est en raison d’une tendance qui a « monofonctionnalisé » l’agriculture en la réduisant à la seule production de denrées, une fonction économique rémunérée par le marché et sur laquelle se focalise l’attention des pouvoirs publics. Or, depuis toujours, l’agriculture procure des biens de nature publique que les mécanismes de marché ignorent. La multifonctionnalité de l’agriculture propose un cadre qui tient compte plus globalement des autres fonctions. Celles-ci concernent notamment l’entretien des paysages, la protection de la biodiversité, la viabilité et le dynamisme du tissu social, la transmission de l’héritage culturel, la participation au tourisme vert, la conservation des terroirs, de l’habitat pour la faune, etc.

Pour ces raisons, les mesures de soutien et de sécurité du revenu doivent tenir compte de ces contributions à la société et amener une compensation appropriée à la contribution des agriculteurs, au-delà de la stricte production agricole. Voilà une fois de plus une raison majeure qui appelle à un réel contrat social entre l’État, celui qui paye, le producteur agricole, celui qui produit, et le citoyen-consommateur, qui exprime ses choix de consommateur.

L’agriculture comme activité socio-économique : privilégier la diversité des modèles

Lorsqu’on caractérise largement l’activité agricole par le biais de l’approche strictement économique (emplois créés, contribution au PIB, etc.), on oublie de ce fait trop facilement la nature essentielle de cette activité pour les sociétés, pour leur autonomie et leur souveraineté. Qui plus est, en agriculture, l’efficience économique entre souvent en conflit avec les objectifs environnementaux et ruraux. D’où la nécessité d’un soutien public à l’agriculture et au développement rural, notamment pour assurer un niveau suffisant de production de biens publics (aliments, paysages, etc…). De fait, c’est cette essence socio-économique qui justifie l’investissement collectif et le soutien des activités agricoles sur une base récurrente.

Alors que l’agriculture à grande échelle peut être efficiente dans la production de biens de base non différenciés, les petites exploitations agricoles deviennent essentielles dans une offre de services valorisés à l’échelle locale et offrent des avantages locaux, qu’ils soient paysagers, récréatifs ou de sécurité alimentaire. D’ailleurs, au Québec, puisque 42% des entreprises agricoles actuelles génèrent moins de 50,000$ de revenus , il y a lieu de constater que les modèles diversifiés cohabitent déjà dans le monde agricole, même si on ne les valorise pas suffisamment.

On doit reconnaître la diversité des modèles agricoles en raison des effets structurants complémentaires non seulement sur l’agriculture, mais aussi sur la vitalité rurale et territoriale et sur la cohabitation avec les autres activités du territoire: •

- L’agriculture productiviste domine actuellement le secteur de l’agriculture. L’agriculture de masse est le représentant type du processus qui tend vers l’homogénéisation où il y a peu de fournisseurs d’intrants, peu de producteurs et peu d’acheteurs, mais une grande quantité de nourriture produite. C’est le modèle d’agriculture le plus productif sur le plan du volume. Cela dit, on doit aussi constater que c’est le modèle le plus fragile à tous les aléas (financiers, de marché, climatiques…) et celui qui compromet le plus sûrement la vitalité des territoires en concentrant la propriété et l’activité dans les mains d’un nombre restreint de personnes. Qui plus est, c’est dans ce modèle que sont actuellement dirigées la majorité des aides agricoles. Un choix social serait de limiter le déploiement de ce modèle de production. On comprendra qu’il y aura fort à faire pour y arriver…

- L’agriculture de spécialité désigne un modèle d’agriculture cheminant vers un processus de différenciation. Ce positionnement ciblé dans la production et la commercialisation répond à des besoins spécifiques ou à une demande émergente des consommateurs. L’agriculture biologique ou de spécialité (le poulet Chantecler, la vache canadienne, les produits d’érable…) en sont des exemples. Ce modèle agricole est intéressant, tant sur le plans de la production que sur l’aspect social, car il permet un réel ancrage de l’activité au cœur du territoire, de sa culture et de ses réalités.

- L’agriculture de proximité désigne une agriculture à circuit court dans la production, la transformation, la distribution et surtout dans la consommation. Il désigne aussi un système de pensée axé sur la solidarité entre consommateurs et producteurs. Quand une ferme comme la Ferme de la Grelinette parvient à produire sur 1 hectare de terrain les légumes répondant aux besoins de près de 200 familles et qu’elle arrive à approvisionner les marchés publics de proximité, qu’elle génère un revenu net de plus de 60,000$ annuellement on le voit, un autre modèle est possible!

- Le produit qui découle de l’agriculture de terroir met en valeur des potentiels naturels et culturels locaux. Le territoire devient ici le principal élément de distinction et de différenciation. La forme et l’usage des produits agricoles de terroir résultent de la transmission d’un savoir-faire traditionnel et du maintien de filières particulières de productions. L’agriculture de terroir doit avoir une source d’approvisionnement locale en termes d’intrants. On le voit, ce modèle, qui se déploie par exemple dans Charlevoix, donne des ailes et de la fierté à ses partisans.

Cette fois encore, c’est la modulation des mesures de soutien et de sécurité du revenu selon les différents modèles d’affaires des entreprises qui permettra de rencontrer les objectifs socio-économiques de l’activité agricole. Comme plusieurs activités économiques, culturelles, et en général humaine, la diversité des façons de faire en agriculture permet d’augmenter la stabilité et la résilience du système agricole. A ce titre, les initiatives innovantes et les différents modèles doivent être encouragée par la société. Cette diversité est aussi un gage d’adaptation aux milieux naturels et aux communautés qui sont eux aussi différents. On devrait donc privilégier largement les trois derniers modèles et limiter le modèle productiviste. Il en faudra du courage….

L’Agriculture au Québec : On doit faire autrement!

Les crises agricoles des dernières années, si graves qu’elles aient pu être, auront eu le mérite d’intéresser un nombre croissant de citoyens et citoyennes à l’importance du secteur et à ses réalités. L’agriculture n’est pas qu’une simple activité économique en milieu rural. Il s’agit d’une activité socio-économique qui implique un contrat entre la société et le milieu agricole, une activité économique agissant sur le territoire afin de produire des biens essentiels (la nourriture entre autres) mais aussi des services tout aussi essentiels (protection de l’environnement, emploi, paysage, appartenance et identité).

Cette prise de conscience d

oit désormais se traduire concrètement dans notre façon d’accompagner les agriculteurs mais aussi dans notre façon d’agir comme consommateurs. Et c’est peut-être là notre plus solide levier pour faire évoluer les choses : que le consommateur en nous se lève, qu’il dispose de tribunes pour exprimer ses choix et ses besoins et surtout, que ce consommateur soit cohérent avec les demandes qu’il aura adressées au monde agricole.

Parce qu’ultimement, si on continue d’acheter un bas prix plutôt qu’un produit demandé, sain et socialement productif à tous les points de vue, on n’aura rien gagné! C’est pourquoi, nous avons collectivement besoin d’une politique agricole et alimentaire visionnaire, ancrée dans les territoires. Pour vraiment faire autrement!

Claire Bolduc est agronome depuis 37 ans, présidente de l’Ordre des agronomes du Québec de 1999 à 2005, présidente de Solidarité rurale du Québec de 2008 à 2016. Elle cumule un parcours professionnel diversifié et plus d’une trentaine d’années d’implication citoyenne dans les domaines agricole, rural, environnemental, éducatif et du terroir. En 2016, elle joignait le Collectif Faut qu’on se parle afin d’engager un dialogue politique non partisan avec les citoyens et citoyennes du Québec. Claire Bolduc exploite depuis 1995, avec son conjoint, un vignoble à Ville-Marie au Témiscamingue